“আকাশ ভরা, সূর্য তারা

বিশ্বভরা প্রাণ,

তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান…….”

সত্যি তাই। আকাশ জুড়ে অনন্ত নক্ষত্রের মেলা, যুগপৎ ভাবেই মহাবিশ্বে প্রতিটি জীবের অবস্থান কি অনন্ত বিস্ময়ের আর কি অপরিসীম তাৎপর্যের ! ভাবতেও অবাক লাগে। ভাবনার সাথেই মনের কোণে জেগে ওঠে অসংখ্য প্রশ্ন, শত ধারায় উৎসারিত হয় অফুরন্ত আবেগ। হৃদয়ের গভীরতম সেই তৃষ্ণার্ত প্রশ্ন গুলিকে জীববিজ্ঞান দেখাচ্ছে আলোর পথ। অপরিসীম সৌন্দর্যে ভরপুর বিজ্ঞানের এই শাখাটির চর্চার বদান্যতায়ই বিশ্বকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নতুন রূপে। মহাবিশ্বে সকল জীবকে উপলব্ধি করছি এক নতুন চেতনার সংমিশ্রণে!

রবিঠাকুরের “আবেদন”……

১৩০২ বংগাব্দের কথা। বাইশে অগ্রহায়ণ শিলাইদহ অভিমুখে যাত্রা অভিমুখে লিখেছিলেন তাঁর আবেদন কবিতাখানি । যার কিছুটা এরকম-

“ভৃত্যঃ নানা কর্ম নানা পদ নিল তোর কাছে

নানা জনে; এক কর্ম কেহ চাহে নাই,

ভৃত্য-‘পরে দয়া করে দেহো মোরে তাই–

আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

রাণীঃ মালাকর?

ভৃত্যঃ ক্ষুদ্র মালাকর………………………

রাণীঃ …….কি কাজে লাগিবি?

ভৃত্যঃ …….শত শত আনন্দের আয়োজন

………রচি সে বিচিত্র মালা

রাণীঃ ……….আবেদন তব করিনু গ্রহণ…….

তুই মোর মালঞ্চের হবি মালাকর। “

প্রকৃতপক্ষে জীবনের অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিও সজ্জিত হয়ে আছে এরকম একটি দ্বিসূত্রক মালায়। এক চক্র আর দ্বি চক্রের বিভিন্ন পুঁতির সন্নিবেশে মালার গঠন। কিন্তু তাতেই কি অকল্পনীয় সুন্দর এটি ! কি অপরিসীম বৈচিত্র্যের ধারক!

পুরোনো সেই দিনের কথা

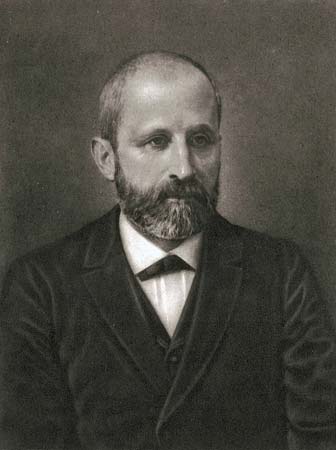

সুইজারল্যান্ডের বাসেল শহরের কথা। জোহান ফ্রেডেরিখ মিশ্চেয়ার (১৮৪৪-১৮৯৫) ২৪ বছর বয়সে যখন চিকিৎসাবিজ্ঞানের ডিগ্রিটি যখন নিলেন তখন তাঁর মামা উইলহেলম হিজ উপদেশ দিলেন জৈবরসায়নের উপর শিক্ষা গ্রহণ করতে। মামার কথামতো মিশ্চেয়ার ভর্তি হলেন জার্মানির টুবিনজেন বিশ্ববিদ্যালয় এ । গবেষণা করতে লাগলেন বিখ্যাত জার্মান জীব রসায়নবিদ ফেলিক্স হপে সেলারের গবেষণাগারে। আমরা অনেকেই কিন্তু জানিনা যে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন জীবরসায়ন গবেষণাগারটি ছিল জার্মানির নেকার নদীর তীরে এক বিশাল দুর্গে! দুর্গের প্রশস্ত দেয়ালে ছোট একটু জানালার সামান্য আলোয় প্রায়ন্ধকার উঁচু ছাদবিশিষ্ট স্যাঁতস্যাঁতে বিরাট ঘরে ফ্রাংকো প্রুশিয়ান যুদ্ধে আহত সৈনিকদের পুঁজ মাখা ব্যান্ডেজ নিয়ে কাজ করতে করতে একদিন মিশ্চেয়ার আবিষ্কার করলেন এমন এক জৈব রাসায়নিক বস্তু যাকে তিনি আখ্যায়িত করলেন Sui-Generis নামে। যার অর্থ অনেকটা -” এর কোন দ্বিতীয় রূপ নেই”। আসলে এটিই পরবর্তীতে আত্মপ্রকাশ করে নিউক্লিক এসিড নামে। এর সেই সূত্র ধরে প্রায় দেড় যুগ পরে আলব্রেখসৎ কোজেল নামে একজন বিজ্ঞানী অর্জন করেন নোবেল পুরস্কার । তিনি নোবেল পান “in recognition of the contributions to our knowledge of cell chemistry made through work on proteins, including the nucleic substances”.আসলে এই পথ ধরেই উন্মোচিত হতে থাকে মানব জীবনের রহস্য প্রকাশের রঙ্গমঞ্চের পর্দার । আর এভাবেই জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে আত্মপ্রকাশ করে সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারা।

ফ্রেডরিখ মিয়েশ্চার হয়তো জানতেনই না যে তিনি সেই আলো আঁধারি স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে যে আলোর সন্ধান দিয়েছিলেন সেই আলোকে আলোকজ্জ্বল হয়ে থাকবে পরবর্তী জীব রাসায়নিক গবেষণার প্রতিটি ক্ষেত্র!

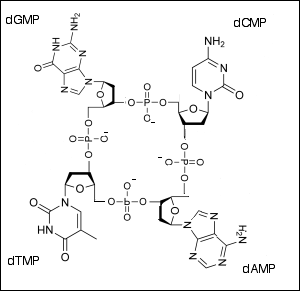

আসলে নিউক্লিক অ্যাসিড নিয়ে কাজ তখন সবে শুরু। নিউক্লিক অ্যাসিডের গঠন নিয়ে এর পরে কাজ করলেন ফিবাস লেভেন ,নিউ ইয়র্কে রকফেলার ইন্সটিটিউটে। ইনি কোষে পাওয়া নিউক্লিক অ্যাসিডের রাসায়নিক উপাদানগুলোকে আলাদা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিউক্লিক অ্যাসিডের চার উপদান – অ্যাডেনিন(A), থিয়ামিন(T), সাইটোসিন(C) আর গুয়ামিন(G)। কিন্তু তিনি ক্রোমোজমের নিউক্লিক অ্যাসিডের সঠিক কাঠামো বলতে পারেন নি। ১৯২৯ সালে ডি-এন-এ বা ডি-ওক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড আবিষ্কার করার পরে উনি দাবী করেন যে এটি মাত্র চারটি নিউক্লিওটাইড নিয়ে গঠিত (ছবিতে লিভানের প্রস্তাবিত গঠন)। লেভেনের এই আবিষ্কার ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটা ব্যাপার তখন বিজ্ঞানীদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে বংশগতির বাহক যাহেতু খুবই জটিল বার্তা বহন করে তাই তার রাসায়নিক গঠনও জটিল হবে । লেভেনের আবিষ্কারের পরে বোঝা গেল ডি-এন-এ এর কাঠামো এই জটিল বার্তা ধারণের পক্ষে উপযোগী হবে না। তাই বিজ্ঞানীরা মনে করতে থাকলেন প্রোটিনই হবে সেই বার্তাবাহক। ২০ রকমের বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরী বলে প্রোটিনের বিভিন্ন রূপ ধারণ করা সম্ভব আর বার্তা বহনের কাজও করা সহজ। অপরদিকে, মাত্র চারটে ভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দিয়ে তৈরী চার শৃঙ্খলার অণু কিছুতেই অত জটিল বার্তা বহন করতে পারে না।

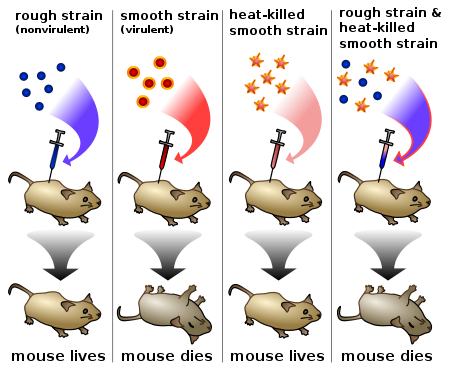

এই ভুল ধারণা আরো অনেক দিন রয়ে যেত, যদি না আরেক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পরীক্ষাগারে এক অঘটন না ঘটিয়ে ফেলতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে নিউমোনিয়ার প্রতিষেধক আবিষ্কারের চেষ্টায় ফ্রেডেরিক গ্রিফিথ গবেষণা করছিলেন নিউমোকক্কাস ব্যাকটেরিয়া নিয়ে। এই ব্যাকটেরিয়া দুধরণের – একটা মারাত্মক ধরণের আরেকটা নির্বিষ। প্রথম ধরণের ব্যাকটেরিয়াকে বলা হত S(Smooth) আর দ্বিতীয়টিকে R(Rough)। এই S ব্যাকটেরিয়া ইঁদুরের শরীরে প্রবেশ করালে তার দ্রুত মৃত্যু হত। কিন্তু R ব্যাকটেরিয়া কোনো ক্ষতিই করতে পারত না। দেখা গেল, S ব্যাকটেরিয়ার কোষের বাইরের দিকে উপস্থিত একটি বিশেষ পদার্থের আচ্ছাদন কোষকে রক্ষা করত, R ব্যাকটেরিয়ার কোষে এরকম কিছু ছিল না। এবার উনি কিছু মৃত S ব্যাকটেরিয়া ঢুকিয়ে দেখলেন ইঁদুর মরে না। সবশেষে মৃত S ব্যাকটেরিয়ার সাথে সাথে R ব্যাকটেরিয়া ঢুকিয়ে দিয়ে দেখা হল। কিন্তু গ্রিফিথকে অবাক করে দিয়ে ইঁদুরটা মরে গেল (ছবিতে)। কি ভাবে মৃত ব্যাকটিরিয়াগুলো বেঁচে উঠে ইঁদুরটাকে মেরে দিল? দুই ভিন্ন ধরণের ব্যাকটেরিয়া কি ভাবে ষড়যন্ত্র করে মেরে ফেলল ইঁদুরটাকে? মৃত ইঁদুরের শরীর থেকে সংগৃহীত ব্যাকটেরিয়াগুলো দেখা গেল সব S ব্যাকটেরিয়া। এর মানে জিনগত ভাবে বদলে গেছে ব্যাকটেরিয়া। কিন্তু কি ভাবে এরকম হল? মানবসভ্যতার ইতিহাসে, চোখের সামনে প্রজাতির রূপ পরিবর্তন করা আগে দেখা যায় নি। গ্রিফিথই প্রথম সে সৌভাগ্য অর্জন করলেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, কি ভাবে এটা ঘটে? মৃত ব্যাকটেরিয়া থেকে কি এমন উপাদান সংগ্রহ করে জীবন্ত ব্যাকটেরিয়াগুলো যাতে তারা রূপ পরিবর্তন করতে পারে?

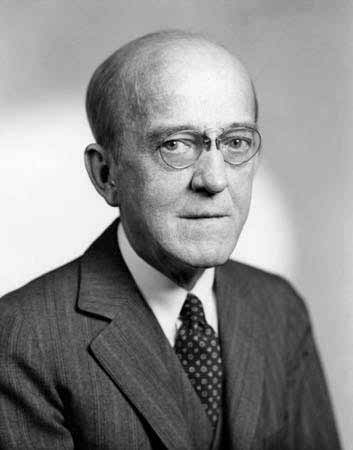

এই ভুল ধারণা আরো অনেক দিন রয়ে যেত, যদি না আরেক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পরীক্ষাগারে এক অঘটন না ঘটিয়ে ফেলতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে নিউমোনিয়ার প্রতিষেধক আবিষ্কারের চেষ্টায় ফ্রেডেরিক গ্রিফিথ গবেষণা করছিলেন নিউমোকক্কাস ব্যাকটেরিয়া নিয়ে। এই ব্যাকটেরিয়া দুধরণের – একটা মারাত্মক ধরণের আরেকটা নির্বিষ। প্রথম ধরণের ব্যাকটেরিয়াকে বলা হত S(Smooth) আর দ্বিতীয়টিকে R(Rough)। এই S ব্যাকটেরিয়া ইঁদুরের শরীরে প্রবেশ করালে তার দ্রুত মৃত্যু হত। কিন্তু R ব্যাকটেরিয়া কোনো ক্ষতিই করতে পারত না। দেখা গেল, S ব্যাকটেরিয়ার কোষের বাইরের দিকে উপস্থিত একটি বিশেষ পদার্থের আচ্ছাদন কোষকে রক্ষা করত, R ব্যাকটেরিয়ার কোষে এরকম কিছু ছিল না। এবার উনি কিছু মৃত S ব্যাকটেরিয়া ঢুকিয়ে দেখলেন ইঁদুর মরে না। সবশেষে মৃত S ব্যাকটেরিয়ার সাথে সাথে R ব্যাকটেরিয়া ঢুকিয়ে দিয়ে দেখা হল। কিন্তু গ্রিফিথকে অবাক করে দিয়ে ইঁদুরটা মরে গেল (ছবিতে)। কি ভাবে মৃত ব্যাকটিরিয়াগুলো বেঁচে উঠে ইঁদুরটাকে মেরে দিল? দুই ভিন্ন ধরণের ব্যাকটেরিয়া কি ভাবে ষড়যন্ত্র করে মেরে ফেলল ইঁদুরটাকে? মৃত ইঁদুরের শরীর থেকে সংগৃহীত ব্যাকটেরিয়াগুলো দেখা গেল সব S ব্যাকটেরিয়া। এর মানে জিনগত ভাবে বদলে গেছে ব্যাকটেরিয়া। কিন্তু কি ভাবে এরকম হল? মানবসভ্যতার ইতিহাসে, চোখের সামনে প্রজাতির রূপ পরিবর্তন করা আগে দেখা যায় নি। গ্রিফিথই প্রথম সে সৌভাগ্য অর্জন করলেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, কি ভাবে এটা ঘটে? মৃত ব্যাকটেরিয়া থেকে কি এমন উপাদান সংগ্রহ করে জীবন্ত ব্যাকটেরিয়াগুলো যাতে তারা রূপ পরিবর্তন করতে পারে? সেই সূত্র উদ্ঘাটন করলেন অসওয়াল্ড আভেরী , অনেক পরে, ১৯৪৪ সালে সেই রকফেলার ইন্সটিটিউটেই (ছবিতে)। উনি বিজ্ঞানী ম্যাকলয়েড আর ম্যাককার্টির সাথে মিলে প্রমাণ করে দিলেন যে উপাদান সংগ্রহ করে এই রূপান্তর ঘটে তা হল ডিএনএ। গ্রিফিথ যে কাজটা মৃত S ব্যাকটেরিয়া দিয়ে করেই বিস্মিত হয়েছিলেন, সেটাকেই এই বিজ্ঞানীরা কয়েক ভাগে ভেঙে নিলেন। প্রথমে মৃত S ব্যাকটেরিয়াগুলোর বাইরের আচ্ছাদন সরানো হল আর তারপরে আগের প্রক্রিয়া চালানো হল – তাতেও রূপান্তর হল। তার মানে বাইরের আচ্ছাদনের কোনো ভূমিকা নেই রূপান্তরে। একই ভাবে উনি এর পরে একে একে মৃত S ব্যাকটেরিয়াগুলো থেকে প্রোটিন ও আর-এন-এ সরিয়ে দিয়ে দেখলেন রূপান্তর হচ্ছে। সবশেষে ডি-এন-এ কোষ থেকে সরিয়ে দিতেই দেখা গেল আর কোনো রূপান্তর হচ্ছে না। তার মানে গল্পটা এরকম দাঁড়ালো – মৃত S ব্যাকটেরিয়াগুলোর ডি-এন-এ জীবিত R ব্যাকটেরিয়াগুলো গ্রহণ করে পরিবর্তিত হচ্ছে – নতুন রূপ ধারণ করছে। তার মানে, ডি-এন-এই হল জীবের বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক – অন্য কথায় ডি-এন-এ জিনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

সেই সূত্র উদ্ঘাটন করলেন অসওয়াল্ড আভেরী , অনেক পরে, ১৯৪৪ সালে সেই রকফেলার ইন্সটিটিউটেই (ছবিতে)। উনি বিজ্ঞানী ম্যাকলয়েড আর ম্যাককার্টির সাথে মিলে প্রমাণ করে দিলেন যে উপাদান সংগ্রহ করে এই রূপান্তর ঘটে তা হল ডিএনএ। গ্রিফিথ যে কাজটা মৃত S ব্যাকটেরিয়া দিয়ে করেই বিস্মিত হয়েছিলেন, সেটাকেই এই বিজ্ঞানীরা কয়েক ভাগে ভেঙে নিলেন। প্রথমে মৃত S ব্যাকটেরিয়াগুলোর বাইরের আচ্ছাদন সরানো হল আর তারপরে আগের প্রক্রিয়া চালানো হল – তাতেও রূপান্তর হল। তার মানে বাইরের আচ্ছাদনের কোনো ভূমিকা নেই রূপান্তরে। একই ভাবে উনি এর পরে একে একে মৃত S ব্যাকটেরিয়াগুলো থেকে প্রোটিন ও আর-এন-এ সরিয়ে দিয়ে দেখলেন রূপান্তর হচ্ছে। সবশেষে ডি-এন-এ কোষ থেকে সরিয়ে দিতেই দেখা গেল আর কোনো রূপান্তর হচ্ছে না। তার মানে গল্পটা এরকম দাঁড়ালো – মৃত S ব্যাকটেরিয়াগুলোর ডি-এন-এ জীবিত R ব্যাকটেরিয়াগুলো গ্রহণ করে পরিবর্তিত হচ্ছে – নতুন রূপ ধারণ করছে। তার মানে, ডি-এন-এই হল জীবের বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক – অন্য কথায় ডি-এন-এ জিনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আভেরীর মত সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হল না। আভেরী, ম্যাকলয়েড আর ম্যাককার্টি – কেউই কোনোদিনও নোবেল পুরষ্কার পেলেন না। (অনেক পরে বাংলাদেশে কলেরা নিয়ে গবেষণাকেন্দ্রের প্রধানরূপে নিযুক্ত হলেন ম্যাকলয়েড । বাংলাদেশের সেই কলেরা গবেষণা কেন্দ্র এখন পরিচিত ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়েরিয়া ডিসিসেস রিসার্চ নামে।) ততদিনে প্রোটিন নিয়ে বংশগতির ধারণা বিজ্ঞানীদের মধ্যে এতটাই গেঁথে গেছে যে অনেক বিজ্ঞানীই তার মত পাত্তাই দিলেন না। এই পাত্তা না দেবার দলে ছিলেন সুইডিশ রসায়নবিদ এইনার হ্যামারস্টেনও। কিন্তু হ্যামারস্টেন আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে বসলেন (সূত্র – জেমস ওয়াটসনের ডি-এন-এ বইটি), নোবেল কমিটিতে আভেরীর নমিনেশনের বিরোধিতা করলেন। পঞ্চাশ বছর পরে নোবেল আর্কাইভ থেকে জানা গেল এই নির্মম সত্য। মজার কথা, হ্যামারস্টেন নিজেও কিন্তু ডি-এন-এ নিয়েই কাজ করতেন। অথচ তিনি ঘুণাক্ষরেও টের পাননি এর কি মহিমা হতে পারে। উনি আর বেশীরভাগ বিজ্ঞানীর মত মনে করলেন প্রোটিনই হবে বোধহয় বংশগতির বাহক। আর এর ফলে নোবেল পুরষ্কার থেকে বঞ্চিত হল একটি মৌলিক গবেষণা ও গবেষক। ডি-এন-এ-এর প্রকৃত কাঠামো জানা যাবার কয়েক বছরের মধ্যেই উনি মারা যান। জেমস ওয়াটসন তার বইতে লিখেছেন – হয়ত আর কয়েক বছর বাঁচলে উনি নোবেল পুরষ্কার পেয়েই যেতেন। আরেক নোবেলজয়ী জীববিজ্ঞানী আর্নে টিসেলিয়াসের মতে নোবেল না জেতা বিজ্ঞানীদের মধ্যে আভেরীই ছিলেন সবথেকে যোগ্য বিজ্ঞানী।

( চলবে )

লেখক -অতনু চক্রবর্ত্তী

কার্যকরী সদস্য , বাংলাদেশ বায়োলজি অলিম্পিয়াড

আন্ডারগ্রাড স্টুডেন্ট , মাইক্রোবায়োলজি , পুসান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি